Точка зрения

«Христианство против ницшеанства»: Н.Ф. Федоров и В.С. Соловьев в полемике с Ф. Ницше

В статье рассматривается критика философии Ф. Ницше в трудах Н.Ф. Федорова и В.С. Соловьева. Реконструирована история обращений «Московского Сократа» к наследию немецкого философа, начало которой падает на третий период общения Федорова и Соловьева (1897). Подчеркивается, что спор с ницшеанством связан в творчестве обоих философов с апологией активного христианства, оправдания истории, богочеловечества и всеединства.

Рецепция идей Ницше в русской культуре — в современных гуманитарных исследованиях тема востребованная и актуальная. Нарастающий в глобальном мире кризис целей и ценностей, идущий рука об руку с кризисом человека (Семенова 2012. с 456-461), заставляет на новом витке обратиться к наследию Ницше, этого enfant terrible мировой философии, осмысляя дерзкий вызов, брошенный им не только мышлению, но и всему укладу цивилизации новейшего времени: «Человек есть нечто, что должно превзойти» (Ницше 1990/1, с. 8). А вместе со Sturm und Drang Ницше в фокусе внимания оказывается русский Серебряный век в двух своих главных потоках — художественном и философском, столь часто скрещивав¬шихся в таких фигурах, как В.С. Соловьев, Д. С. Мережковский, Вяч. Иванов, А. Белый и др. (Nietzche in Russia 1986; Данилевский 1991; Шестаков 1997; Ницше и философия в Рос¬сии 1999; Клюс 1899; Ницше и русская философия 2000; Ницше: pro et contra 2001; Кондаков, Корж 2000; Синеокая 1999; Синеокая 2008; Синеокая 2009; Бонецкая 2013а; Бонецкая 2013b). И дело не только в том. что на период 1890-1910-х гг. пришелся пик попу¬лярности Ницше на русской почве, а в том, что в многоголосии оценок феномена Ницше и его построений, звучащих в воздухе эпохи, выделяются те, что оказываются сверхактуальны сегодня, когда человечество XXI в. встает перед вызовами трансгуманизма, будоражащими умы современности не меньше, чем бунтарь Ницше в ситуации fin du siecle.

Как философия Ницше, так и трансгуманизм представляют собой классический пример того, что Н. А. Сетницкий назвал «дробным идеалом» (Сетницкий 2010, с. 121-134). Дробный идеал представляет собой неполную или искажающую проекцию целостного образа совер-шенства, и потому критика его, по мысли философа, должна вестись не из идейной цитадели таких же дробных, осколочных идеалов, а с точки зрения абсолютного, целостного идеала, критериями которого является полнота блага, действенность и всеобщность. Такой идеал Сетницкий находил в философии Н. Ф. Федорова (там же. с. 145-179), а если его мысль продолжить, то можно со всей уверенностью утверждать, что контуры целостного идеала были очерчены той линией русской мысли, в лоне которой развивались идеи активного, творческого христианства, оправдания истории, богочеловечества, всеединства, апокатастасиса (см : Семенова 2012, с. 380-400; Гачева 2011). Помимо Федорова, к активно-христианской линии мысли могут быть отнесены основные фигуры русского религиозно—философского возрождения – В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н. О. Лосский, П. А. Флоренский, Г.П. Федотов, а также менее известные, но не менее яркие мыслители 1920-1930-х гг. – А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, В. Н. Муравьев.

Именно философия активного христианства стала конгениальным ответом ницшеанству не просто как системе воззрений, бросившей еще одну — да, яркую, да, кричащую — краску на философскую палитру своего времени, но как «проекту», претендующему на то, чтобы задать вектор движения в будущее. Ницшеанство не могло быть поколеблено, а тем более не могло быть разбито той «старой», как сказал бы Федоров, «фарисейской» мора¬лью, которая была в клочья разорвана бунтом немецкого философа. Оно не могло быть опровергнуто в рамках гуманизма как такового, в границах этики человека смертного и умирающего. Не могла быть опровергнута проповедь Ницше и тем «боязливым» христианством, которое автор «Антихриста» третировал, презрительно и свысока называя его слабым, нездоровым, не способным к свершению, ненавидящим «ум, гордость, мужество, свободу», не имеющим «радости» (Ницше 1990/2, с. 647), чурающимся реальности и живой жизни, брезгливо отворачивающимся от истории.

Для того чтобы ответить на проповедь «европейского Заратустры» (как называл Ницше Федоров — Федоров 1990-2000/3, с. 270), провозгласившего «себялюбие» и «любовь к дальнему», свободу от разумения «добра» и «зла», но и от «духа тяжести» (Ницше 1990/2, с. 44. 143), что пригибает к земле всякую тварь, апологета «вечного возвращения», способного избавить от ужаса небытия (там же, с. 160-161), нужно было раскрыть христианство как преображающую, творческую веру, как религию действия и преодоления смерти не только в духовном, но и в физическом смысле. Равным образом и полемику с трансгуманизмом, обоготворившим технологии и «протезную» цивилизацию, стремящимся к максимальной замене природного искусственным, вытеснению биологического техническим, вплоть до киборгизации и «загрузки» сознания в компьютер, но при этом последовательно отстаивающим право человека на жизнь, выдвигающим задачу бессмертия, нельзя вести, опираясь на трусливый «экологизм» глубинных экологов, убежденных во вредоносности существования человека в природе, низводящих его бытийный статус на роль комара, а нужно противопоставить трансгуманизму выдвинутую в космизме идею Н.А. Умова и В. И. Вернадского об антиэнтропийной сущности живой мате¬рии, федоровскую идею регуляции природы, органического прогресса. И современное христианство сможет преодолеть трансгуманизм, лишь оставив позицию «удерживающего», отказавшись от «смертобожничества», вспомнив, что: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих» (Прем 1,13), вдумавшись в пророчество ап. Павла: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» (1 Кор 15, 51), на новом витке актуализировав идею соработничества человечества Богу в деле победы над смертью и воскрешения, вы¬двинув ее как задачу III тысячелетия.

«Философия Ницше требует уже необходимо как реакция против себя христианства активного» (Федоров 1995-2000/2, с. 145). Эти слова Н. Ф. Федорова из его статьи «Христианство против ницшеанства» обозначают главный вектор полемики с Ницше, которую вела русская религиозная философия в эпоху, когда популярность автора «Заратустры» в России достигла своего апогея. Против «сверхчеловека», образ которого на русской почве имел устойчивые отрицательные коннотации, представал выражением абсолютного индивидуализма, предельной обособленности «я», а значит и крайней его уязвимости, выдвигался образ «богочеловечества» как единства многих — а в идеале «всех» — «я». Против «воли к власти», через которую ницшеанский сверхчеловек реализовывал свою отрицательную свободу, поставлялась любовь, но не в том теплохладном, мягкотелом ее обличье, которое с возмущением и презрением развенчивал Ницше, а любовь как полнота бытия, высший принцип связи вещей и существ, основа совершенного, всеединого строя мира, любовь деятельная и активная, противостоящая разъединению, вытеснению, розни, смерти.

Этот ракурс критики Ницше на русской почве, бывшей не консервативно-охранительным отрицанием-отфутболиванием, но творческим ответом на антропологический вызов немецкого философа, манифестацией целостного идеала, был задан еще в 1890-е гг. двумя мыслителями, стоявшими у истоков русского религиозно-философского воз¬рождения конца XIX — начала XX в.: Н.Ф. Федоровым и его младшим современником В. С. Соловьевым. Они находились в общении и идейном диалоге еще с начала 1880-х гг., духовно друг друга подпитывали, а главное — стояли на одной религиозно-философской платформе. И хотя соловьевская критика Ницше оказалась в орбите внимания деятелей Серебряного века раньше, чем федоровская, ракурс взгляда на Ницше у Федорова и Соловьева был общим, более того — статья Соловьева «Идея сверхчеловека» (1899), во многом задавшая вектор оценки ницшеанства в Серебряном веке, и по своим исходным установкам, и содержательно перекликалась с главными идеями федоровской философии.

Тема присутствия Ницше в творческом наследии Н.Ф. Федорова поднималась неоднократно Впервые она была поставлена американским ученым русского происхождения Т. Закидальским (Zakydalsky 1986), поднималась в исследованиях посвященных судьбе философии Ницше в России (Синеокая 2008: Синеокая 2009), а также в работах о Федорове (Фунтусов 2000, Семенова 2004а). Рука об руку шло и исследование темы «Ницше и Соловьев» (Носов 1991; Мотрошилова 1999; Синеокая 2002; Vladimir Soloviev und Friedrich Nietzsche 2003). Выпущенное в 1995-2000 гг. собрание сочинений Н. Ф. Федорова представило ряд фактических материалов к истории творческих взаимоотношений Федорова и Соловьева, в том числе в аспекте их критики ницшеанства (Федоров 1995-2000/1-4).

Обращение Н.Ф. Федорова к наследию Ф. Ницше, выросшее в развернутую полемику с его идеями, падает на последнее пятилетие жизни «Московского Сократа» (1897-1903). Именно в этот период появляется серия его заметок о Ницше, позднее объединенных учениками в блок «Статей философского содержания» II тома «Философии общего дела», а в работе «Сулраморализм», создававшейся в 1900-1902 гг. как новый опыт целостного изложения учения всеобщего дела, целая глава посвящена «имморализму» немецкого философа, которого Федоров сближает с Максом Штирнером. апологетом солипсизма, авто¬ром книги с говорящим названием «Единственный и его собственность» (1844).

Намерение Федорова дать свое осмысление идей Ницше было стимулировано его общением с В. С. Соловьевым и сформировалось в третий период их сближения, начавшийся осенью 1896 г. и длившийся с перерывами весь 1897 г. Этот период связан с выходом книги «Оправдание добра», в которой, как нам уже приходилось писать, «выстроена этическая система, не просто близкая этическому учению Федорова, а во многом из него исходящая» (Гачева 2004, с. 901). Идеи книги, печатавшейся в 1894-1897 гг. в журнале «Вопросы философии и психологии», а в 1897 г. появившейся отдельным изданием, Федоров неоднократно обсуждал с Соловьевым, живо реагировал на его полемику с Б.Н. Чичериным, выступившим с резкой критикой этики Соловьева в тех ее частях, которые были близки философу общего дела, а зачастую и прямо исходили из его системы идей (подробнее см.: там же, с. 907-909). По всей вероятности, именно в этих обсуждениях зазвучало с обеих сторон имя Ницше, тем более что в предисловии к книге, носившем название «Нравственный смысл жизни в его предварительном понятии», Соловьев спорил не только с пессимистическим сознанием, в своем отрицании смысла существования доходящим до апологии самоубийства, но и с идеями немецкого мыслителя, передавая их так: «Есть смысл в жизни, именно в ее эстетической стороне, в том. что сильно, величественно, красиво. Отдаться этой стороне жизни, охранять и укреплять ее в себе и вне себя, достав-лять ей преобладание и развивать дальше до создания сверхчеловеческого величия и новой чистейшей красоты — вот задача и смысл нашего существования» (Соловьев 1988/1, с. 87). Подобная эстетизация бытия каково оно есть, соединенная с апологией силы и красоты, видится Соловьеву лишь мнимым спасением. Выхода из тупика бессмыслицы она не дает. Да и как может дать, если против нее выдвигается неумолимый факт смерти. Этот наиреальнейший факт, о котором философствующий субъект всеми силами хочет забыть, разбивает вдребезги ницшевский эстетизм. В условиях падшего бытия, подчеркивает Соловьев, красота мимолетна и иллюзорна: «Разве сила, бессильная перед смертью, есть в самом деле сила? Разве разлагающийся труп есть красота?» (там же) А поставив эти риторические, но стержневые вопросы, философ богочеловечества дает иное понимание силы и красоты, основанное на Христовом благовестии, на обетовании обожения: это «сила и красота, обусловленные добром вечно пребывающие и действительно освобождающие своих носителей и поклонников от власти смерти и тления» (там же, с. 89).

Фигура Ницше оставалась в поле внимания Соловьева и после выхода в свет «Оправдания добра». В цикле «Воскресные письма», печатавшемся в 1897 г. в газете «Русь», немецкому философу посвящено девятое письмо — «Словесность или истина?», датируемое 30 марта 1897 г. Обращаясь к ницшевской идее сверхчеловека, Соловьев повторял аргументацию, приведенную в предисловии к «Оправданию добра», утверждая, что эта идея не имеет под собой прочной основы. Реальную онтологическую основу мысль о переходе при¬роды человека в новое, высшее качество получает лишь в христианстве и в воскресшем Христе как образце, а «базельский профессор» христианству остался чужд (Соловьев 2001).

Соловьевская критика Ницше, выдвигавшая против ницшеанского человека образ Христа воскресшего, безусловно, должна была привлечь внимание Федорова и актуализировать его собственную рефлексию над феноменом ницшеанства. В 1897 г. мыслитель делает первый приступ к критике Ницше, оформляя его в виде письма к В.С. Соловьеву. Поскольку труды Ницше в это время в русском переводе еще не существовали, философ, по всей вероятности, обращался к изложениям идей Ницше в русских журналах, а также к французским работам о Ницше. Мог он прибегнуть и к помощи В. А. Кожевникова, хорошо знавшего немецкий язык.

В начале января 1898 г. письмо о Ницше было передано Федоровым В.А. Кожевникову с просьбой отослать его Соловьеву, однако Владимир Александрович по каким-то причинам не сделал этого, что вызвало недовольство Федорова и послужило источником одной из размолвок философа с его учеником (Федоров 1995-2000/4, с. 326). До наших дней предназначавшийся Соловьеву текст не дошел, однако из чернового письма Федорова Кожевникову, написанного между 6 и 30 января 1898 г., мы можем составить себе примерное представление по крайней мере об одном аспекте учения Ницше, волновавшем в этот момент философа воскрешения. Это вопрос об искусстве и о путях синтеза художественных энергий, который был поставлен Р. Вагнером и Ф. Ницше и разрешался выдвижением в центр искусства будущего музыкальной драмы, возрождающей дух антич-ной трагедии, воскрешающей древний дионисизм и тем самым освобождающей творчество от плененности «сократическим рацио». Если для Ницше дионисизм возвращает творческому акту способность быть отражением универсальной жизни, то для Федорова этот универсализм не более чем иллюзия. Театральные подмостки не сотрут горькой чер¬ты, отделяющей сценическое действо от жизни, как она есть. А апология трагедии как высшего жанра искусства оборачивается апологией того миросозерцания, которое лежит в основании античной драмы и неразрывно связано с идеей рока.

Этическая установка, лежащая в основе концепции музыкальной драмы, глубинно пессимистична, это языческий amor fati, лишающий человека свободы, неумолимо влекущий к гибели. Федоров тонко улавливает это духовное склонение Ницше и не раз будет повторять его призыв, прозвучавший в статье «Рихард Вагнер в Байрейте»: «срастись в одно общее и единое и как нечто цельное идти с трагическим пониманием навстречу предстоящей гибели» (цит. по: Федоров 1995-2000/2, с. 120). В письме же Кожевникову, фиксируя свои размышления о Ницше, он выводит другую формулу, которая затем также будет повторяться в статьях и заметках, посвященных «философу Черного царства (Новой Германии)»: «должны ли соединиться все искусства в Музыкальной драме или Трагедии, как изображении гибели мира, или же все искусства должны соединиться в архитектуре, ее высшем произведении — храме, не как подобии мироздания, а как проекте мира (в котором нет поглощения), воскрешающего все погибшее чрез все знания (чрез всех ставших познающими), соединенные в науке Мирозданья — астрономии и чрез воскрешение делающие всех бессмертными, <в храме> как проекте дела общего, изображенном в росписи внешней и внутренней и в музыке внутренней и внешней, направляющей к цели, к осуществлению дела» (Федоров 1995-2000/4. с. 326).

В одной фразе, предельно насыщенной смыслом, отражающей в себе, как в капле, полноту целого, Федоров манифестирует идеал, который, с его точки зрения, должен быть противопоставлен ницшевской апологии «эстетизма». Как мы помним, эстетизм Ницше развенчивался Соловьевым в предисловии к книге «Оправдание добра» также с позиций целостного идеала, средоточием и глашатаем которого является Христос Воскресший.

Именно этот образ — Христа Воскресшего и (добавляет Федоров) Христа Воскресите¬ля — станет для Федорова и Соловьева главным критерием оценки подлинности / мнимости тех идей, которые вбросил в девятнадцатый век бунтарь Ницше. Позднее А.К. Горский, один из представителей федоровской традиции в философии 1910-1920-х гг., заговорит о Христе как о Центрообразе культуры, литературы, истории жизни, подчеркнув, что только этим «Образом Образов» «измерит себя до конца человек» (Горский 2004, с. 608). Федоров и Соловьев буквально воплощают эту мысль, измеряя образом Христа, соотнося с Его проповедью буквально все действия и все установки текущего, поверяя Христовым законом максимы Ницше, правду и подлинный вес его проповеди. Так, в «Краткой повести об антихристе» в ответ на посулы императора-сверхчеловека старец Иоанн просит у него лишь одного: «Исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа. Сына Божия, во плоти при-шедшего, воскресшего и паки грядущего. — исповедуй Его. и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его славного пришествия» (Соловьев 1988/2, с. 754). И тут же становится явной подмена: сверхчеловек при всех внешних своих добродетелях — обман и «мнимость», он «не на лозе», которая есть Христос, он сознательно отъединился от «Источника жизни». Что касается Федорова, то он не раз в своих текстах соотносит Ницше с «человеком беззакония» (2 Фесс. 2. 8), Антихристом, чему косвенно способствовал и сам немецкий философ, позиционировавший свою философию как открытую, не на жизнь, а на смерть, тяжбу с христианством.

Это сопоставление только укрепляется у Федорова после знакомства с двумя культовыми произведениями Ф. Ницше, появившимися в 1898-1900 гг. в русском переводе: «Так говорил Заратустра» и «Происхождение трагедии из духа музыки». Передавая Кожевникову впечатления от чтения второй книги, рисующей образ искусства, рождающегося «от похоти и опьянения», он видит в этой теории отрицание богоподобия человека и религиозно-нравственных корней творчества, на которых всегда настаивал сам, подчеркивая, что искусство рождается у могилы, импульс ему дает чувство скорби, стремление восполнить утраченное, запечатлеть ушедшее и ушедших в памятнике, на полотне… «Учение же о происхождении Искусства из опьянения и сновидений Ницше только по неизвестности имени Антихриста назвал учением Диониса» (Федоров 1995-2000/4, с. 435).

Для Федорова, полагавшего в основу начала человечества сознание смертности и скорбь об умерших, эстетическая концепция Ницше была неприемлема. Она задавала и искаженный образ человека, и ложный вектор истории. Дух опьянения рождал цивилизацию мнимостей, безответственного времяпрепровождения, игры, а не дела. Это цивилизация несовершеннолетних, «блудных сынов», пирующих и пляшущих на могилах отцов, и Ницше при всей его внешней дерзкости и эпатажности по отношению к филистерскому, мещанскому миру, на деле не выходит за пределы его фундаментального выбора, являясь «проповедником вечного несовершеннолетия» (Федоров 1995—2000/2, с. 141). Сверхчеловек, пляшущий Заратустра не достигает ни взрослости, ни совершенства — он вечный «недоросль». Вечным подростком является и его автор, противопоставляющий свое гипертрофированное. непомерное «Я» всему миру. Он — одинокий экстатик, лишенный со-страдания и любви к людям. Вознося сверхчеловека над всей прочей «тварью дрожащей», Ницше, по мнению Федорова, лишь принимает «свое маленькое несходство за превосходство» (там же. с. 125), ведь как сверхчеловек первый из первых, так и презираемые им людишки, последние из последних, одинаково смертны. И идеал «вечного возвращения», которым он побеждает, разумеется иллюзорно, небытие и бессмыслицу, не более чем «утешающий обман», ибо эта модель лишает жизнь возможности перехода в новое качество, а человека, громогласно декларирующего свою свободу, оставляет вечным пленником «слепой природы» (там же. с. 141,149).

Одинокому, гордынному сверхчеловеку выдвигаемому Ницше как цель и идеал, Федоров противопоставляет «сынов» и «дочерей человеческих», видя в религиозно¬-этическом и онтологическом выборе стоящем за этим образом «бесконечное превосходство над немецким “обер-человеком“», ибо здесь «рождение» становится «воскрешением» (Федоров 1995-2000/2, с. 125). И если образцом для сверхчеловека является апокалипсический «человек беззакония», которого скоро нарисует В. С. Соловьев в «Краткой повести об антихристе», то высшим Образцом для сынов и дочерей человеческих выступает Христос, «Сын Человеческий», который «не пожелал быть сверхчеловеком» и не прошел ни «мимо самарянина», попавшего в руки разбойников, ни мимо расслабленного, ни мимо слепого, ни мимо умершего Лазаря, который, «воскресши Сам, и всех призвал к участию в деле воскрешения» (там же. с. 128).

Как видим, противопоставляя ницшеанской проповеди проповедь христианскую, Федоров делает акцент на ее активности и всеобщности. Он солидарен с Ницше в критике христианской пассивности, дурного мистицизма и пишет Кожевникову: «Есть значительная доля истины и в том, что он говорит о мистицизме: “ненависть к миру, осуждение природных стремлений… мир, найденный по ту сторону — все это, придуманное для того, чтобы лег¬че оклеветать мир по сю сторону, было, в сущности, стремлением к ничтожеству, к концу, к отдыху, к Субботе Суббот“, не к Празднику Праздников — к Воскресению Воскресений» (Федоров 1995-2000 /4, с. 434-435). Но если для немецкого мыслителя мистицизм, боготворящий сверхъестественное и потустороннее и оборачивающийся в своем пределе «“стремлением к отрицанию жизни“, тайным инстинктом уничтожения» (Ницше 1900, с. 18-19), и есть христианство, то для философа общего дела он есть искажение и извращение мысли и дела Христова.

В заметках и письмах о Ницше Федоров постоянно подчеркивает, что, только утверждая христианство как религию действия, побеждающего смерть и преображающего бы¬тие, причем действия, совершаемого не одиночками, а именно всеми, можно противостоять ницшеанству. Ибо само явление Ницше с его философией сверхчеловека оказалось возможным именно потому, что христианский мир так по-настоящему и не услышал слово Спасителя: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих со-творит» (Ин 14, 12), не опознал своего места в Божественном замысле, что «религия приняла напутственный молебен, крестное знамение, полагаемое пред начатием дела, за самое дело» (Федоров 1995-2000/2. с 378). Свято место пусто не бывает, и ницшеанство заменяет в сфере духа и в пространстве истории территорию современного христианства, ушедшего в монастыри и пустыни, все чаще подменяющего образ человека-соработника Божия образом человека раба, не пекущегося об истории и даже учительно заявляющего в лице писателей и мыслителей типа К. Н. Леонтьева, что «Христос пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение», не обещая «нигде торжества поголовного братства на земном шаре» (Леонтьев 1882. с. 16, 18).

Развенчивая философско-психологический склад ницшеанства, критикуя идеал Ницше за выборочность, дурной аристократизм, гордынное превозношение над себе подобными, над живущими и умершими, Федоров видит в ницшеанской апологии сверхчеловека и очень важный симптом. В искаженной, безбожной, уродливой форме она передает извечное стремление человека выйти за пределы своей несовершенной, смертной природы, преодолеть зависимость от злой ананке, от природной необходимости, фатально заставляющей все живое родиться и. пройдя свой путь, умирать. И потому, следуя своему методу проективной критики, предполагающему рассмотрение художественного или философского явления «с позиции должного идеала» (см.: Семенова 2004b, с. 327), мыслитель стремится наполнить идею сверхчеловечества собственным проективным, активно-¬христианским содержанием: «Великая заслуга Ницше состоит в том. что он зовет к переходу за пределы добра и зла. Ошибка же его заключается в том. что вместо древа жизни он насаждал за этими пределами древо смерти. Он чувствовал необходимость для чело¬века чего-то высшего, и эту потребность думал воплотить в своем “сверхчеловеке», который оказался, однако, лишь ничем не оправданным самопревознесением человека над себе подобными, и притом гораздо более ему подобными, нежели ему кажется: как Фауст, подмечая свои небольшие несходства со всеми смертными, Ницше принимает это ничтожное несходство за большое превосходство. А между тем высшее в человеке должно быть выше не существ ему подобных, а выше слепой, неразумной, смертоносной силы природы». «И христианство знает сверхчеловека, то есть нового человека, возрожденного водою и духом: но это возрождение для вечной жизни, так как возрожденное освобождено от греха, причины смерти. Сверхчеловечество будет не в мистическом, а в материальном смысле воскрешением и бессмертием» (Федоров 1995-2000/2, с. 132,126).

Так ущербный и дробный идеал сверхчеловечества Федоров доращивает до идеала активного христианства, «теоантропоургии», в котором человечество во всей полноте своих сил, энергий и духовных даров, в единстве этики науки, искусства соработничает Творцу.

Тот же вектор движения — от сверхчеловеческого к богочеловеческому идеалу — демонстрирует Соловьев. В программной статье «Идея сверхчеловека» (1899) он не заостряет внимание на критике ницшеанства, понимая, что бессмысленная односторонняя критика без обоснования вдохновляющей цели, которая будет способна так же увлечь людей, утративших смысл существования, как вдохновляет их витальная проповедь ницшевского Заратустры. В то же время родоначальник идей богочеловечества и всеединства не декларирует их прямо «в лоб», но стремится подвести к их принятию тех, кто, подобно Ницше, не смиряется с участью человека-скота и требует от личности по самому высшему счету.

Ницшеанство, подчеркивает Соловьев, есть заблуждение, но «всякое заблуждение содержит в себе несомненную истину и есть лишь более или менее глубокое искажение этой истины; ею оно держится и чрез нее же только может оно быть как следует понято, оценено и окончательно опровергнуто» (Соловьев 1988/2, с. 628). Декларируемый здесь принцип взгляда на дробный идеал сквозь призму идеала целостного и абсолютного Соловьев и использует в своей статье. Он трактует феномен Ницше как свидетельство постепенного пробуждения в мире, казалось, безнадежно смирившемся с относительностью, успокоившемся в серости и середине, представления об «истинном, высоком назначении человека» (там же, с. 634), пусть и высказываемого еще пока в неполном, а в случае с немецким философом — и деформированном виде.

В глубине ницшеанства видит Соловьев стучащееся в сознание человечества чаяние преображения. Более того, стремится дать этому чаянию не только психологическую, но и онтологическую основу. И здесь ход его рассуждений оказывается близок движению мысли Федорова, утверждавшего, что «природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою» (Федоров 1995-2000/2. с. 239). Явление человека и человечества, подчеркивает Соловьев, есть следствие многовекового «процесса усложнения и усовершенствования природного бытия», «космического роста», и следующей необходимой ступенью совершенствования миропорядка должно стать упразднение смерти. «Если чем естественно нам тяготиться, если чем основательно быть недовольным в данной действительности, то, конечно, этим заключительным явлением всего нашего видимого существования, этим его наглядным итогом, сводящимся на нет <…> И вот на чем должны бы по логике сосредоточить свое внимание люди, желающие подняться выше наличной действительности — желающие стать сверхчеловеками. Чем же, в самом деле, особенно отличается то человечество, над которым они думают возвыситься, как не тем именно, что оно смертно? Человек есть прежде всего и в особенности “смертный’’ — в смысле побеждаемого, преодолеваемого смертью. А если так, то, значит «сверхчеловек» должен быть прежде всего и в особенности победителем смерти — освобожденным освободителем человечества от тех существенных условий, которые делают смерть необходимою, и, следовательно, исполнителем тех условий, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни. Задача смелая. Но смелый — не один, с ним Бог, который им владеет» (Соловьев 1988/2. с 632-633).

Статья «Идея сверхчеловека» оказалась тесно связана с другой статьей Соловьева — «Идея человечества у Августа Конта», представлявшей собой текст доклада, который был прочитан 7 марта 1898 г. на публичном заседании Философского общества при Санкт-Петербургском университете, посвященном 100-летнему юбилею О. Конта. Убежденный критик позитивизма, начавший с полемики с ним свою карьеру философа («Кризис западной философии (Против позитивистов)» — так называлась магистерская диссертация Соловьева, 1874), в поминальном выступлении, отвечавшем по своему строю и статусу этической максиме Федорова: «История есть всегда воскрешение, а не суд» (Федоров 1995-2000/1, с. 135), сделал главный акцент не на споре с Контом, а на актуализации его идей, которым он стремился задать совершенно иной — богочеловеческий, христианский масштаб. Говоря о контовском культе «Великого Существа» как собирательного человечества в его живом единстве, включающем в себя не только живущие, но и ушед¬шие и будущие поколения, он представлял его как одну из проекций идеала всеединства, «всеобъемлющей богочеловеческой полноты духовно-телесной, божественно-тварной жизни, открывшейся нам в христианстве», и констатировал, что французский мыслитель «близко подошел к другой завершительной истине христианства» — «к задаче воскресения мертвых» (Соловьев 1988/2. с 578, 579).

Проективная трактовка позитивизма, предпринятая в 1898 г., была аналогична проективной трактовке ницшеанства, предпринятой в 1899 г. В результате две философские системы, завоевавшие идейное первенство в XIX в., представали у Соловьева не как самодостаточные, замкнутые в своих границах мыслительные феномены, но требовали именно выхода за эти границы. Выхода не в смысле декларации имморализма, смело преодолевающего пределы добра и зла, а в смысле обретения более широкого горизонта, расширения объема зрения на человека и его задачи в бытии и истории, при сохранении источного импульса к совершенствованию. В том же религиозно-проективном смысле не-сколькими годами ранее Соловьев оценил диссертацию Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», подчеркивая, что в стремлении ее автора утвердить красоту живой реальности выше красоты художественной фантазии был сделан «первый шаг к положительной эстетике», видящей задачи искусства не в отражении, а в преображении жизни (Соловьев 1988/2, с. 548-555).

Впрочем, с точки зрения понимания высших целей человеческой деятельности и высших целей искусства (стремление осуществить эти цели и подвигает человечество на «сверхчеловеческий путь» — Соловьев 1988/2, с. 633) Соловьев бросает Ницше чувствительный и едкий упрек. Правда, делает он это не в статье «Идея сверхчеловека», а в уже упоминавшейся выше статье «Словесность или истина?», вошедшей в серию «Воскресные письма». Философ показывает, что Ницше, стремясь к потрясению и оснований философии, и основ бытия, не вышел за пределы ни того, ни другого В полной мере на нем осуществилась та трагедия творчества о которой позднее будет писать Н. А. Бердяев в работе «Кризис искусства», когда стремление «перейти от творчества произведений искусства к творчеству самой жизни» (Бердяев 1918, с. 3) не достигает своего результата и напряженнейшие усилия мысли и духа человека творящего разрешаются еще одной философской системой, еще одной прекрасной, но мертвой вещью, никак не меняя бытийного хода вещей.

«Ницше, — подчеркивает Соловьев, — думая быть действительным сверхчеловеком, был только сверхфилологом. Не найдя никакой религиозной действительности ни в себе, ни сверх себя, базельский профессор сочинил словесную фигуру, назвал ее “Заратуштра” и возвестил людям конца века: вот настоящий сверхчеловек!» Но Заратустра — не действительный человек, а лишь образ, созданный экстатическим, вдохновенным пером Ницше-филолога. и вся его проповедь по сути «сводится к одним словесным упражнениям, прекрасным по литературной форме, но лишенным всякого действительного содержания Такого окончательного торжества филологии над более глубокими, но бессознательными стремлениями духа Ницше не перенес и сошел с ума» (Соловьев 2001, с. 293-295).

Итак, Ницше, чаявший выйти за пределы кабинетного философствования в сферу жи¬вого, творящего духа, в пространство бытия и истории, которые под воздействием вдохно¬венных речей Заратустры, загипнотизированные его танцем, должны были испытать транс-формацию. остался замкнут в границах слова и только слова. Соловьев очень точно почув-ствовал трагедию Ницше и трагедию его главной идеи, причина которой — и это было ему очевидно — коренилась в том. что краеугольный камень этой идеи находился вне христианства. вне Христова подвига, реально поправшего смерть. В отличие от Ницше, у Христа не было зазора между словом и делом. И когда Он говорил о том, что воскреснет, эти слова не были красивой риторикой, как у ницшевского Заратустры. Он реально попирал смерть, творя дела воскрешения, и «Он на деле воскрес из мертвых» (Соловьев 2001, с. 295).

В близком ключе трактовал трагедию Ницше и Федоров. Немецкий философ, подчер¬кивал он, «заменил дело искусством пустословия» (Федоров 1995-2000/2, с. 152). «Автор “Происхождения трагедии“, испорченный увлечением трагедией классической и француз-ской, смотрел на жизнь, на историю как на сценическую игру и подыскивал в ней красивые позы» (там же, с. 140). «Из области эстетики для несовершеннолетних Ницше никогда не выходил: “Заратуштра“ есть также сочинение о происхождении и повторение трагедии или комедии мира. Остается спросить, какое же первое условие, необходимое для допущения всех этих неразумностей, всего этого безумия? Ответ может быть только один: отсутствие разума, чем и был наказан автор» (там же, с. 147).

Судьба Ницше, рухнувшего в бездну безумия, для Федорова является поучительной притчей. Новый пророк, возвещающий явление сверхчеловека, — колосс на глиняных ногах. Рабствующая необходимости слепая природа обрушивается на проповедника «воли к вла-сти» всей своей разрушительной мощью. И, чтобы было иначе, нужно не рваться за пределы добра и зла, не превозноситься «над себе подобными, то есть над отцами и братьями», а соединиться в общем деле преодоления зла, регуляции природных процессов, «возвраще¬ния <…> жизни всем умершим для жизни бессмертной» (Федоров 1995-2000/2, с. 135,136).

Не одинокое титаническое и даже демиургическое усилие, которым потом так часто и так легко будут соблазняться под влиянием ницшеанства деятели Серебряного века (до-статочно вспомнить музыкально-философские замыслы А.Н. Скрябина, конец которого был столь же трагичен и столь же поучителен), не дерзкий прыжок за пределы истории, не дионисийское опьянение, дающее лишь иллюзию освобождения, но реальное, не сочинен-ное, «мужицкое» общее дело. Осуществление которого — не устает повторять Федоров — требует совершенно иной антропологии иной этики, иной социальной модели.

В статьях о Ницше, появлявшихся на страницах русских журналов 1890-х гг., особое внимание уделялось этической системе философа, в частности, разворачивавшейся в его текстах резкой критике альтруистической морали (см., напр.: Преображенский 2004). Со-ответственно в качестве противоядия ницшеанской апологии эгоизма и «любви к дальне¬му» выступал… тот же развенчиваемый Ницше альтруизм, высшим проявлением которого объявлялась христианская любовь к ближнему. Федоров же радикально меняет подход к критике ницшевского имморализма. Антиномии «эгоизма» и «альтруизма», которые проти-востоят друг другу, но и друг без друга не существуют (они — две «половинки», две «дро¬би» распавшейся целостной правды) он противопоставляет идею «родства» («Родство есть мы, для него нет других в смысле чужих для него все — те же Я, свои, родные, естественно, органически родные, а не искусственно, механически, внешне сроднивши¬еся» — Федоров 1995—2000/2, с. 199), идеал человеческого многоединства, образом кото¬рого является неслиянно-нераздельное, питаемое безграничной любовью единство ипо¬стасей Троицы. И выводит свою знаменитую формулу: «Жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех», задавая и смысл, и цель этой высшей форме единства: «это и есть объединение живущих (сынов) для воскрешения умерших (отцов)» (Федоров 1995-2000/1, с. 110).

Своей кульминации критика Ницше достигает у Федорова в 1900-1903 гг. Это был тот самый период, когда русская мысль от критики ницшевского имморализма, характерного для 1890-х гг., начинала поворачивать к приятию и перелицовке идей немецкого философа (см. об этом Синеокая 1999; Синеокая 2008; Синеокая 2009). Способствовали новому всплеску внимания к Ницше и смерть философа, всколыхнувшая новую волну споров вокруг его личности и идей, и первое русское восьмитомное издание его сочинений (1900). По свидетельству В. А. Кожевникова, начиная с 1900 г., Федоров пристально занимается Ницше: «он вчитывался в него долго и пристально, и мне приходилось переводить ему немало текстов из тех произведений Ницше, которых тогда еще не было в русском пере¬воде» (Федоров 1995-2000/4. с. 434).

Поворот в оценке Ницше в ситуации fin du siecfe не остался без внимания Федорова «М. Штирнер, Ф. Ницше и Л. Толстой — вот три пророка конца XIX века. Это. кажется, уже последнее слово в знании самого только себя» (Федоров 1995-2000/4, с. 423), — с горе¬чью пишет он В. А. Кожевникову. Характеризуя ситуацию начала XX в., философ обращает внимание на разрушение родственных связей, на ложно понятую идею гражданского дол¬га, требующего отречения от родства: «Они полагают, что нужно забыть отцов и матерей, пожертвовать ими ради науки, искусства или общественных интересов. Им кажется, что “человек” и особенно «сверхчеловек“ находится за пределами семьи и что как этика, так и религия требуют отречения от родства» (Федоров 1995-2000/2, с. 201). Сбывалось преду-преждение Соловьева, сделанное в статье «Идея сверхчеловека» и повторенное в статье «Лермонтов»: выдвигая идеал «истинного сверхчеловечества», требующего восхождения мира и человека в их физической и духовной природе, философ говорил об особой ответственности всякого одаренного человека, гения, получающего от природы особые задатки к тому, чтобы вступить на «сверхчеловеческий путь», и о сугубом грехе, который совершают те. кто используют эти задатки не на служение делу Божию но на потворство собственной самости, а в крайнем отрицательном проявлении — и на прямое служение злу.

«Из окна ницшеанского “сверхчеловека“ прямо открывается необъятный простор для всяких жизненных дорог», а уж приведут ли они к «озаренным вечным солнцем надземным вершинам» (Соловьев 1988/2, с. 628) или же прямиком в геенну огненную, — зависит только от выбора конкретного лица, от его нравственно-религиозной установки. Благой выбор личности Соловьев утверждал всем строем собственной философии. Ситуацию, когда гений не исполняет своего назначения, не являет своим современникам и потомкам «могу¬чее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству», он представил на примере судьбы М.Ю. Лермонтова: поэт, по словам Соловьева, не сумел развить данный ему «ве-ликолепный и божественный» дар, не смог справиться с одолевавшим его душу демоном гордости и погиб «с бременем неисполненного призвания» (Соловьев 1990, с. 290, 291). Что касается выбора дурного и отрицательного, то крайний, предельно последовательный результат антислужения, на которое вступает гениальная личность с задатками сверхче-ловека, был дан в «Краткой повести об антихристе», с публичным чтением которой Соловьев выступил 26 февраля 1900 г. в здании Санкт-Петербургской городской думы. В лице сверхчеловека, безмерно самолюбивого, любящего только себя, отрекшегося от веры в «добро, Бога, Мессию», соблазнившегося поставить себя на место Христа, а потом и вовсе предавшегося во власть демонических сил, он продемонстрировал, к чему может привести мечта о сверхчеловечестве, коль скоро она сопряжена не с возрастанием мира и человека к Богу, не с пониманием ответственности существа сознающего за спасение всей твари, а с гордынным самопревозношением, противящимся воле Творца.

Ницшеанскую подкладку образа императора-антихриста, как он предстал в «Краткой повести…», хорошо почувствовал Н.Ф. Федоров: «Если Антихриста назвать, как это делает Соловьев, сверхчеловеком, то сверхчеловеком в ницшеанском смысле. В Христианстве сверхчеловек означает новый или обновленный совлекшийся ветхого, и возрожденный». И человеческий род должен стать «сверхчеловечеством в материальном смысле воскрешения и бессмертия» (Федоров 1995—2000/4, с. 69). Рассматривая «Краткую повесть…» как проекцию того, к чему может прийти история, если мир будет пребывать на противобожеских ложных путях, философ задается вопросом: «Будет ли наступающее столетие веком Антихриста (или антихристианства), началом конца мира, или же станет началом совершеннолетия или совершенства религии, науки, искусства и нравственности?» (там же, с. 73).

В отличие от деятелей русского символизма, которые нет-нет, да и соблазнялись образом ницшеанского сверхчеловека, видя в нем источник витальной энергии и творческой мощи, Н.Ф. Федоров и В. С. Соловьев неустанно подчеркивали кажимость и обманность всякой силы, если она не имеет своим источником истинную — Божественную — силу. В этом оба мыслителя наследовали традиции русской литературы, давшей проницатель¬ный анализ природы автономного сознания, те тупики и бездны, к которым ведет «самовластье человеческого я» (Тютчев 1913. с. 296). Тема «сверхчеловека» последовательно развенчивалась здесь славянофилами, называвшими начатком ложного устроения личности эгоизм и «гигантское самолюбие» (Аксаков 1876. с. 244), представала в образе Наполеона у А.С. Пушкина. Ф.И. Тютчева, Л. Н. Толстого («Он был земной — не Божий пламень»), звучала в «великом пятикнижии» Достоевского, где есть и Раскольников, делящий людишек на два разряда, и гордый Ставрогин, и проповедник человекобожеского идеала Кириллов, и Великий инквизитор, который хочет заслонить собой Бога. Черты этих литературных героев обнаруживаются в герое «Краткой повести об антихристе» (см.: Гачева 2010), который «питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований» (Соловьев 1988/2, с. 741).

Характерные черты ницшеанского сверхчеловека — самость и эгоизм, доведенные до крайнего градуса Но главное — попытка опереться лишь на себя, отталкивая и отрицая Божественную руку, протянутую в мир из вечности Герой Соловьева всячески отстаивает свою свободу и самоопорность однако автор идет дальше и демонстрирует, что свобода вне Бога и личностная самоопорность — вещи крайне проблематичные. Ибо отринувший Бога и оставшийся на свое собственное разумение сверхчеловек тут же попадает в лапы антагониста Творца, предав ему свою волю окончательно и бесповоротно. А значит и его активность в мире нравственно оказывается под сомнением. Как бы ни старался император-сверхчеловек творить благо для своих подданных, это не добро, а лишь «личина добра». Недаром г-н Z из «Трех разговоров», вставной новеллой которых является «Краткая повесть…», припечатывает его хлесткой пословицей: «Не все то золото, что блестит» (Соловьев 1988/2, с. 761).

«Три разговора» и «Краткая повесть об антихристе» стали последним высказыванием Соловьева о ницшеанстве. Летом 1900 г. философ скончался. Что касается Федорова, то он, как выше уже говорилось, в последние три года жизни снова и снова обращается к Ницше, рассматривая разные грани его учения с точки зрения этики и эстетики, историософии и антропологии. В.А. Кожевников так объясняет это подчеркнутое внимание «старца» к идеям немецкого гения: «Трудно найти другое учение, которое так хорошо содействовало бы разъяснению истинного учения, учения о деле, как ницшеанское, только, конечно, не в положительном смысле, а с отрицательной стороны. Любому тезису Ницше Н.Ф. противопоставляет свой положительный антитезис» (1995-2000/4, с. 457).

Вниманию к идеям Ницше способствовали и внешние обстоятельства жизни Федорова. С конца лета 1899 г. до весны 1900 г. он прожил в Средней Азии (Туркестане), в г. Ашхабад, куда был переведен по службе его друг и ученик Н.П. Петерсон. В большом письме В. А. Кожевникову (от 19-22 сентября 1899 г.), написанном после путешествия к предгорьям Памира, мыслитель разворачивает панораму Туркестана, осмысляя это пространство религиозно, в терминах «Авесты» священной книги зороастризма, представляя его как поле столкновения Ирана и Турана.

В «Авесте» «Ираном» (букв, «страна ариев») называлась территория Иранского наго¬рья и примыкающих к нему областей, занимаемая ираноязычными народностями, а та часть Евразийского материка, которая была занята в основном пустынями и степями и населена кочевыми тюркскими племенами, носила название «Анэран», или «Туран». Оп¬позиция «Ирана» и «Турана» имела в зороастризме нравственно-религиозное значение: Иран — земля светлого бога Ормузда — является священной землей, землей праотцов, и, в отличие от пустынно-смертоносного Турана, несет в себе обетование конечной победы добра над злом, воскресения и преображения мира.

Федоров в своих историософских конструкциях следует именно такому видению. Иран и Туран воплощают у него два противоположных образа мира и две разных модели истории, а Туркестан предстает как пространство их столкновения. Иран — символ победы Жизни, Туран — образ господства слепых разрушительных сил, смертоносное действие которых особенно явственно на пустынных, безводных пространствах. «Иранское», жизнехранительное начало, проявляющее себя в зороастризме и христианстве, взятом в аспекте активности, задает светлую, преображающую перспективу развитию, призывает к общему делу. «Туранский» элемент, к которому мыслитель относил языческие культы, связанные с обожествлением «слепых сил природы», а также ислам с его «газаватом» и образом человека-раба задает жизнегубительный вектор истории, обращает ее в поле взаимного истребления и истощения природы не давая миру перейти в новое качество. «Туран есть смерть. — пишет Федоров, — Иран — жизнь, Туран совпа¬дает с антихристианством, а Иран с христианством, с истинным, активным христиан¬ством» (Федоров 1995-2000/4, с. 397-398).

Оппозиция Ирана и Турана, антихристианства и христианства активного, не могла не актуализировать в сознании Федорова другую смысловую пару, рожденную его рефлекси¬ей над философией Ницше. Истинный Заратуштра, пророк и создатель религии зороастризма, согласно которой в финале времен зло будет повержено окончательно, совершится воскресение всех умерших, грешный мир погибнет в огне, самый ад исчезнет и начнется преображенная вечная жизнь, встает в оппозицию к мнимому Заратустре, герою, рожден-ному больным воображением Ницше, ложному спасителю, который ничего и никого не спасает. По отношению же к самому Ницше Федоров употребляет определение «Черный пророк», а точнее — «черный пророк черного царя», т. е. германского императора Вильгельма II, провозгласившего себя в одно из своих путешествий на Восток «союзником 300 миллионов мусульман» (Федоров 1995-2000/4, с. 398). Ницше с его апологией войны и «волей к власти» оказывается, в трактовке Федорова, своего рода предтечей и идеологическим рупором милитаристской политики Вильгельма II. Философ общего дела со свой-ственным ему сарказмом бросает идеологу сверхчеловечества упрек в том, что его лже-Заратустра «не может не признать в строителях пирамид и столбов из черепов “сверхчеловеков“, стоящих за пределами добра и осуществляющих идеал зла» (там же).

(Интересно, что, сближаясь с Соловьевым в оценке Ницше как Черного пророка. Федоров расходился с философом в оценке Черного Царя. В отличие от Федорова Соловьев не замечал милитаристских устремлений Вильгельма II. а его призыв объединиться против «желтой опасности» и жесткие действия в Китае по подавлению боксерского восстания считал крестовым походом против «панмонголизма»).

Оппозиция истинного и мнимого Заратустры перейдет затем в тексты Федорова, а двумя годами позже, весной 1902 г., в разгар полемики об учении общего дела в газете «Асхабад», в которой мыслитель принимал участие дистанционно, находясь в это время уже в Москве (см: Семенова 2004b, с. 129-150: Федоров Доп., с. 165-175), он напишет статью «Несколько слов о Ницше» (Федоров 1995-2000/4, с. 101-103), которая в черновом варианте носила название «Вопросы из отечества Заратуштры поклонникам европейского Заратуштры» (Федоров 1995-2000/3, с. 270-272). Статья была построена в форме вопро¬сов, в первой части которых излагался тезис, сформулированный на основе философии Ницше, а во второй звучал федоровский антитезис Тем самым читателю (а для Федоров он еще и делатель истории) предлагались два идеала два пути, между которыми он должен был сделать выбор, определившись наконец, что ему дороже — «amor fati или odium fati, т. е любовь или ненависть к силе слепой, умерщвляющей». «Wille zur Macht, т. е. властвование над себе подобными или же соединение с ними со всеми в общем odium: в общей ненависти к бездушной, смертоносной силе» (там же. с. 270).

Та же форма вопросов, позволяющих в одной фразе (или фрагменте) представить и дробный, и целостный идеал, задав самим построением текста вектор движения от перво¬го ко второму, была использована мыслителем и в крупной работе «Супраморализм, или Всеобщий синтез, т. е. всеобщее объединение», которая создавалась в 1900-1902 гг. и представляла собой целостный опыт изложения учения всеобщего дела. Двенадцать «пасхальных вопросов», по замыслу Федорова, должны были обнять весь круг мысли и действия человека, от «вопроса о богатстве и бедности», которому противостоит у философа «вопрос о смерти и жизни», до вопроса «о вере и знании», о науке и искусстве.

Формулируя эти вопросы, Федоров вплетал в текст «Супраморализма» формулы, свидетельствующие о том, что, работая над ним, он держал в уме философию Ницше как один из основных полемических своих адресатов. А в той части работы, где учение все-общего дела разграничивалось и разводилось с другими, даже духовно близкими ему иде-ями (Ф.М. Достоевского, В. С. Соловьева), Федоров поместил отдельную главку, в которой отграничил «супраморализм как объединение для воскрешения» от «имморализма Макса Штирнера и Ницше», стяженно представив, какие способы решения пасхальных вопросов присутствуют в их философских системах и как на те же вопросы отвечает «Философия общего дела».

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что полемика против Ницше, которую В. С. Соловьев вел в 1890-е гг., а Н.Ф. Федоров — с 1897 по 1903 г., имела своей целью оправдание христианства, утверждение подлинного его образа. Общность религиозно-философских позиций определила родство двух философов в подходе к феномену ницшеанства. По Федорову и Соловьеву, «истинное сверхчеловечество» заключается не в обособлении, не в попытке поставить свое гипертрофированное «я» над миром, а в предании себя воле Творца, в готовности соработать с Ним, двигаясь к «полной и решительной победе над смертью» (Соловьев 1988/2, с. 634). Но двигаясь не в одиночку, как о том мечтал герой «Бесов» Кириллов, а в союзе с другими «я», в пределе — со всеми. А главное — со Христом, с Тем, кто есть «Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14,16).

Литература:

Аксаков 1876 — Аксаков К. С. О современном человеке // Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876, С. 241- 288

Бонецкая 2013а — Бонецкая Н.К. Русский Ницше // Вопросы философии, 2013 № 7. С 133-143

Бонецкая 201 ЗЬ —Бонецкая Н.К. Пути постницшевского христианства // Вопросы философии, 2013 №8. С 118-128

Гачева 2004 — Гачева А.Г. В.С. Соловьев и Н.Ф. Федоров. История творческих взаимоотношений // Н. Ф. Федоров: pro et contra. В 2 кн. Кн. 1. СПб, 2004. С. 844-936

Гачева 2010 — Гачева А. Г. Филология на службе философии. Опыт анализа «Трех разговоров» Владимира Соловьева //Соловьевские исследования. Вып. 2 (26) С. 50-82

Гачева 2011 — Гачева А.Г. Концепция истории как «работы спасения» в русской мысли XIX-XX вв. // Общественная мысль России: генезис, формирование, основные направления. М., 2011. С. 573-594

Горский 1914 — Манновский Р. [А. К. Горский] Тяга земная // Вселенское дело. Вып. 1. Одесса, 1914. С. 140-207

Горский 2004 — Горский А. К. Николай Федорович Федоров и современность // Н.Ф. Федоров: pro et contra. В 2 кн. Кн. 2. СПб., 2004. С. 518-658

Данилевский 1991 — Данилевский Р.Ю. Русский образ Ницше // На рубеже XIX-XX веков. Л., 1991 С. 5-44.

Клюс 1999 — Клюс Э. Ницше в России. Революция морального сознания. СПб., 1999.

Козырев 1997 — Козырев А. П. Наукоучение Владимира Соловьева // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997 год. СПб. 1997. С. 5-68

Кондаков, Корж 2000 — Ф. Ницше в русской культуре Серебряного века // Общественные науки и совре¬менность. 1996, № 1. С. 159-170.

Леонтьев 1882 — Леонтьев К.Н. Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882

Мотрошилова 1999— Мотрошолова Н.В. Вл. Соловьев и Ф. Ницше. Поиск новых философских пара¬дигм // Ф. Ницше и философия в России. Сб. статей. СПб., 1999. С. 46-57

Никитин 1990 — Никита В А Владимир Соловьев и Николай Федоров II Символ 1990 № 23. С. 279-300

Ницше 2000/1-2 — Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1990

Ницше и философия в России 1999 — Ф. Ницше и философия в России. СПб., 1999

Ницше и русская философия 2000 — Фридрих Ницше и русская философия Материалы II Всероссий¬ской научной заочной конференции. Екатеринбург, 2000

Ницше pro et contra 2001 — Ницше pro et contra. Антология СПб., 2001.

Носов 1991 — Носов А. Ф. Ницше и Вл. Соловьев // Философские науки, 1991, № 7, С. 56-67.

Преображенский 2001 — Преображенский В П Фридрих Ницше Критика морали альтруизма // Ницше: pro et contra: Антология СПб .2001 С 30-64

Семенова 1994 — Семенова С. Г. Тайны Царствия Небесного М. 1994

Семенова 2004а — Семенова С. Г. Николай Федоров и Фридрих Ницше //Н.Ф. Федоров: pro et contra: В 2 кн. Кн. 1 СПб. 2004. С. 937-963

Семенова 2004b — Семенова С. Г. Философ будущего века — Николай Федоров. М., 2004.

Семенова 2012 — Семенова С. Г. Тропами сердечной мысли: Этюды, фрагменты, отрывки из дневника. М., 2012.

Сетницкий 1926 — Сетницкий Н. А. Русские мыслители о Китае (В. С. Соловьев и Н.Ф. Федоров) Харбин, 1926

Сетницкий 2010 — Сетницкий Н.А. Избранные сочинения. М., 2010.

Синеокая 1999 — Синеокая Ю. В. Восприятие идей Ницше в России: Основные этапы, тенденции, значе¬ние // Ф. Ницше и философия в России: Сб. статей. СПб., 1999. С. 7-37.

Синеокая 2002 — Синеокая Ю.В. Проблема сверхчеловека у Соловьева и Ницше // Вопросы философии. 2002. №2. С. 69-80.

Синеокая 2008 — Синеокая Ю.В. Три образа Ницше в русской культуре. М., 1998.

Синеокая 2009— Синеокая Ю. В. Философия Ницше и духовный опыт России (конец XIX— начало XXI в.): дис…. доктора философских наук. М. 2009.

Федоров 1995-2000/1—4 Доп. — Федоров Н.Ф. Собр. соч. в 4 т. М., 1995-1999: Дополнения. Коммента¬рии к Т. IV. М, 2000.

Соловьев 1988/1-2 — Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М. 1988

Соловьев 1990 — Соловьев В. С. Литературная критика. М.,1990

Соловьев 2001 — Соловьев В. С. Словесность или истина? // Ницше: pro et contra: Антология. СПб., 2001. С 293-296

Тютчев 1913 — Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. СПб., 1913

Фунтусов 2000 — Фунтусов В. С. Концептуальные положения Ф. Ницше в свете супраморализма Н. Ф. Федорова // Фридрих Ницше и русская философия Материалы II Всероссийской научной заочной конфе¬ренции. Екатеринбург. 2000 С. 180-185

Шестаков 1993 — Шестаков В. Ницше и русская мысль // Россия и Германия: опыт философского диало¬га. М., 1993. С. 280-307

Lichtenberger 1898 — Lichtenberger A. La philosophie de Nietzsche. Paris. 1898

Nietzche in Russia 1986 — Nietzche in Russia / Ed. В. G. Rosental. N. Y., 1986

Vladimir Soloviev und Friedrich Nietzsche 2003 — Vladimir Soloviev und Friedrich Nietzsche. Eine deutsch-russische kulturelle Jahrhundertbilanz I Hgg Heftrich U„ Ressel G Frankfurt a M . 2003

Zakydalsky 1986 — Zakydalsky T. Fedorovs Critique of Nietzsche the II Nietzche in Rus¬sia / Ed В G. Rosental N. Y., 1986. P. 113-125.

А.Г. ГАЧЕВА

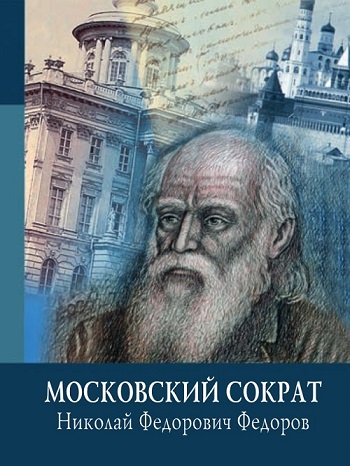

«Московский Сократ»: Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903). Сборник научных статей

Комментарии (3)

Сергей Бахматов

16 июл 2020

Главным отличием человека от других живых существ является то, что он обладает разумом, поэтому говорить о совершенстве его можно, только исследуя эту его особенность. Для определения понятия «разум человеческий» нужно исходить из самых истоков бытия человека, то есть решить вопрос о смысле, как отдельной человеческой жизни, так и человеческого общества. Если человек появился по воле природы (Бога), чтобы жить по прихоти своей, повинуясь лишь собственным инстинктам, а затем уйти в небытие, из которого пришел, то разума человеку и человечеству не надо. Появился человек неизвестно зачем и откуда и ушёл в небытие по воле мироздания, его не принявшего. В общем-то, это имеет место для всей неживой природы и всех низших форм жизни на земле, где понятия добра и зла отсутствует. Однако для человека это далеко не так. Помимо инстинкта самосохранения, присущего всем низшим животным, у человека появляется мораль, которая обеспечивает совместное выживание и развитие человечества. У человека и человечества в целом не было бы шансов выжить в жестких природных условиях и враждебного окружения. Именно разум способствовал появлению морали и различению на примитивном уровне добра и зла. При отсутствии разума не может быть прошлого и отдалённого будущего, а есть только настоящее и самое непосредственное будущее. Разум предполагает целеполагание и выбор средств для достижения цели, что означает моделирование будущего. Умозрение позволяет человеку отличать добро от зла посредством опыта путём сравнения желаемого результата с последствиями своих действий. После такого сравнения и в зависимости от результата, человек может скорректировать свои цели или средства достижения их. Различение добра и зла относится к познавательной деятельности человека по отношению к природе (законов природы), а также законов общественного бытия человечества.

Исходя из вышесказанного, можно определить понятия добра и зла для человеческого общества. Добро - это взаимоотношения людей и их отношения к природе, которые способствуют жизнеутверждению человечества и гармонии его с природой. Зло наоборот способствует самоотрицанию и дисгармонии с природой. Зло происходит в результате умышленных действий или действий, совершённых по недомыслию. Всё, что ведёт к войнам и варварскому отношению к природе, является безусловным злом и не подлежит оправданию какими-либо другими целями.

Что касается «сверхчеловека» Ницше, попирающего мораль и стремящегося ради неведомой великой цели выйти за рамки общественной морали, то это наивный «герой», который решил в одиночку как-то изменить мир. Этот мир можно изменить к лучшему только с любовью к людям и только для них. Если любви к людям не будет, то мир изменить невозможно. Более того, всякое изменение его теряет смысл, так как разумный и совершенный мир - это ценность человеческая. Поэтому заповедь Христа о любви к ближнему и Богу показывает единственный путь вверх к добру.

Дмитрий Н

20 июл 2020

Да, Н.Федоров и В.Соловьев дали принципиально верную (хотя и со своих «колоколен») оценку философии Ф.Ницше - по всем признакам, она - сатанинская. Не зря в последствии она стала одной из главных идеологических основ гитлеровского нацизма.

Думаю, автору статьи и всем, заинтересованным данной темой, будет небезынтересно прочесть диалог Люцифера-Сатаны с одним из учеников великого Белого Братства (Шамбалы). (Разговор этот произошел во время Первой мировой войны в Тонком Мире). Такой диалог приводится в книге Э.Баркер «Письма живого усопшего о войне» (подробнее см. главы (письма) 45.и.46 - «Сверхчеловек» и «Змий-искуситель»)

Приведу фрагмент из него:

«-- Ты -- очень интересный собеседник, сказал я. -- А заинтересовал ли тебя мой разговор с душою Фридриха Ницше?

-- Гораздо больше, чем ты можешь предполагать до тех пор, пока не узнаешь, почему он мне был так интересен.

-- А ты объяснишь мне, почему?

-- У меня нет причины держать это в секрете. Я откровенен с теми, кто способен видеть меня насквозь.

-- А почему бы тебе не научить этому немцев?

-- Это испортит мне всю игру. Я хочу уничтожить их после того, как они мне послужат, но если они все поймут, то станут настолько правдивыми, что своею искренностью обезоружат весь настроенный против них мир.

-- Но и в своей жестокости они сейчас достаточно искренни, -- сказал я.

-- О, да! Но это совсем другое дело. А вот если бы они стали искренними в своем раскаянии, мир бы их простил.

-- Ну, а что ты скажешь о Ницше? -- спросил я.

-- Только то, что вдохновлял его я.

-- Ты неплохо потрудился.

-- Я всегда очень серьезно отношусь ко всему, что делаю.

-- Расскажи мне об этом подробнее, попросил я.

-- Какого работника я мог бы приобрести, воскликнул он, -- не реши ты примкнуть к силам добра!

-- Но я и здесь оказался неплохим работником, -- возразил я, -- мне даже удалось расстроить кое-какие твои замыслы.

Он рассмеялся резким, отрывистым смехом.

-- Не думай, что меня это очень беспокоит, -- сказал он. -- У меня еще много других возможностей. И если ты даже закроешь передо мною дверь, я всегда смогу пробраться через окно.

-- А как тебе удалось приблизиться к Ницше?

-- По-разному: то так, то иначе. Он закрывал дверь только перед человеком, а я, как видишь, всегда еще и Сверхчеловек.

-- Да, я заметил это еще во время нашей первой встречи. Тот, кто выходит за рамки человеческого, должен сделать выбор между добром и злом.

-- Нет смысла обманывать тебя, и я больше не буду пытаться это делать, -- сказал он. Да, это я побудил Ницше к проповеди немцам идеи сверхчеловека. Потому что, вообразив себя сильными, они могли избрать только путь зла.

-- И ты играл с душой великого человека?

-- Как кошка играет с мышкой. Я обнаружил в нем искренний дух, но

одно уязвимое место в его голове и такое же -- в сердце. С ним я

справился без особого труда.

-- Но как тебе удалось этого добиться?

-- Обычным способом.

-- То есть?

-- Лестью.

-- И он не почувствовал подвоха?

-- Пришлось обрядить ворону в павлиньи перья. Ведь он - эстет.

-- Значит, ты всегда расхваливаешь свой товар, когда пытаешься

всучить кому-нибудь кота в мешке?

-- Не всегда в этом есть необходимость. Только когда имеешь дело с такими, как ты.

-- Да, -- сказал я, -- ко мне ты пытался подъехать с речами о мире. Но у меня слишком хорошее чутье.

-- Да, те, Другие, тебя многому научили.

-- А Ницше когда-нибудь видел тебя так же, как я сейчас?

-- Он видел мое гордое лицо и трепетал, ощущая мою силу. Он

проникался завистью и стремился стать таким же, как я. Знаешь, это

очень забавно, когда эти смертные в своей гордыне искренне стремятся подражать мне!

-- И ты учил его быть сверхчеловеком?

-- Да, и я учил его презирать Того, кто на самом деле был Сверхчеловеком.

-- Ты хочешь сказать, что сам ты в действительности не Сверхчеловек?

-- Мой ум -- выше человеческого уровня; но всё остальное -- ближе к земному.

-- Но ты всегда держишься с таким достоинством.

-- О, у земли и у всего, что связано с землей тоже есть свое достоинство!

-- Неужели этот немецкий философ так и не узнал, кто ты такой на самом деле?

-- Узнал, но только в самом конце, когда было уже слишком поздно, чтобы суметь всё проделанное повернуть вспять.

-- Значит, -- воскликнул я, -- в конце он все-таки увидел две формы сверхчеловеческого: тебя и Христа!

-- Да, увидел. И то, что он увидел, свело его с ума.

-- И тебя не мучает совесть из-за того, что ты делаешь?

-- Совесть? А что это такое?»

Млад Юлеев

12 мар 2021

"...И современное христианство сможет преодолеть трансгуманизм, лишь оставив позицию «удерживающего», отказавшись от «смертобожничества», вспомнив, что: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих» (Прем 1,13), вдумавшись в пророчество ап. Павла: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» (1 Кор 15, 51), на новом витке актуализировав идею соработничества человечества Богу в деле победы над смертью и воскрешения, вы¬двинув ее как задачу III тысячелетия". Какая очаровательная двусмысленность. Успеет ли современное христианство преодолеть трасгуманизм, освятив его кибернетическое бессмертие не смертью своей, но изменением или всё же христианство одержит полную победу, и удастся ли в полностью противоволожном случае трансгуманизму обоготворить науку ? Следим с нетерпением!